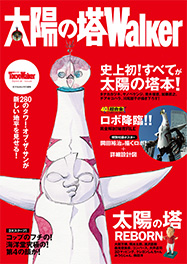

コラム 奇跡の一冊!太陽の塔のすべてを収録した、「太陽の塔Walker」登場!

2014-09-12 15:00 更新

タナカカツキ、ヤノベケンジ、青木俊直、加藤直之、チアキコハラ、川尾朋子が描き下ろす!

加藤直之描き下ろしイラストレーション |

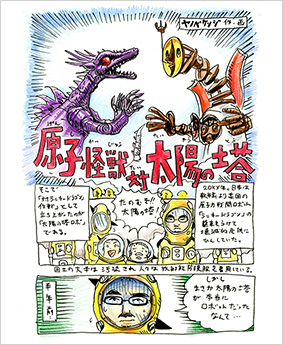

ヤノベケンジマンガ |

青木俊直マンガ |

全誌面のほぼ半分! 約40ページに及ぶ関連記事で

「超合金 太陽の塔のロボ」を徹底特集!

大阪万博、岡本太郎、浦沢直樹、森見登美彦、コンバース、大伴昌司、3Dマッピング、クレヨンしんちゃん、みうらじゅん、佛田洋

1970年に私たちの前に姿をあらわしてから、岡本太郎の「太陽の塔」はいまなお、その姿を刻々と変えている。

むろん、見た目はそのままで変わらない。というよりも、あれから40年以上の時が過ぎても、その様子はまったく古びない。

いや、いまだに新しいのか古いのかがよくわからない。この感覚は今後どんなに時間が経過しても、きっとこのままなのだろう。

そしてその時代ごとの解釈を添えて後世へと伝えられていくのだろう。あのモナリザの微笑みがそうであるように。

では、太陽の塔はこれまで、いったいどのような変遷を辿ったのか、ここであらためて整理してみよう。

まず当初、太陽の塔は美術界からの大きな反発にさらされた。通常の括りなら巨大なパブリック・アート(公共彫刻)で済むのだろうが、万博という国策の祭典のシンボルを、みずから前衛を名乗った岡本太郎が手掛けたことで、彼は反対勢力からの格好の餌食とされた。併せて太陽の塔もまた、権力の象徴として様々な非難、論難、攻撃を加えられた。

しかし他方でこの頃、太陽の塔は万博の政治的な立ち位置に左右されない子供たちの記憶に、怪獣ともロボットともつかないわけのわからぬ存在として強烈に刷り込まれ、かれらの成長に多大な影響を及ぼすことになる。かくいう私もそのひとりである。

(つづきは 本誌に掲載)

| 「バンダイの野中(剛)さんから『戦隊のロボみたいなCMを撮って』と言われて、絵コンテまで送られてきたんです。その熱の入り方に圧倒されました(笑)。 野中さんとは仕事で20年来の付き合いになりますが、今回はこだわりが半端なくて、ロボを"コマ撮りではなく操演で"かつ"実際に外で撮影すること"が大前提だったんです」 操演とはミニチュアに細い線などを付けて、自ら動いているように見せる、まさに昭和特撮的手法。完成した絵コンテを基に、監督はロボの現物を操演用に改造。腕のスライド演出用、超兵器発動態への開閉用など、シーン毎に変えて、その数は15体に及んだ。 (つづきは 本誌に掲載) |

|

|

太陽の塔Walker A4正寸版・オールカラー84ページ 特別付録・開田裕治が描く、太陽の塔のロボ ポスター 9月26日発売 定価: 1,620円(税8%込) 発行: 株式会社KADOKAWA |

注意事項

- 画像はイメージです。

- 商品の画像・イラストは実際の商品と一部異なる場合がございますのでご了承ください。

- 発売から時間の経過している商品は生産・販売が終了している場合がございますのでご了承ください。

- 商品名・発売日・価格など、当ホームページの情報は変更になる場合がございますのでご了承ください。

- 発売日は全て日本での発売日を掲載しています。日本以外のエリアでの発売日は各所販売サイト・販売店でご確認ください。

- 商品取り扱い状況でご案内がない場合はお近くの販売店にてご確認ください。

- 当ホームページでは、魂ウェブ商店の商品は2012年7月以降発送のものを収録しております。

また、一部「魂ネイションズ」から展開している商品で、当ホームページで紹介していない商品もございます。 - 当ホームページでは過去発売の商品について、現在店頭等で購入するとした場合の新税率(10%)で表示しております。

発売当時の価格(旧税率)と異なる場合がございますので予めご了承ください。 - 店頭販売商品の価格は、消費税を含んだメーカー希望小売価格表示です。

- 魂ウェブ商店の商品価格は、消費税を含んだ販売価格表示です。

- 魂ウェブ商店のアイテムが購入できる際に表示される「今すぐ購入」ボタンは、ご希望の商品をプレミアムバンダイのカートに直接入れられるサービスです。プレミアムバンダイのメンテナンスやお使いのデバイス設定等により機能しない場合があります。

- プレミアムバンダイへのアクセスが集中している場合、 「今すぐ購入」ボタンが非表示・またはアクセスできても正常にページが表示されない場合がございます。その場合は大変恐縮ですが、時間をおいてお試しください。

- iPhoneをお使いの場合、日本以外の「今すぐ購入」ボタンが動作しないことがあります。ブラウザ設定の「サイトを超えてトラッキングを防ぐ」をオフにすると改善する場合があります。

この記事を評価する

このページの内容は役に立ちましたか?

一言コメント